高一的时候,我在日记本上写,“我期望一个我爱的人爱我,这样我就可以借着对方对我的爱来善待自己。”那个时候心里受了很大的挫折,进入到了一个特别封闭的状态,也不知道是不是从那个时候起,自己一个人的时候就很容易进入到一个低能量的敏感状态。

对自己的评价有逐步的增长,有从玩笑话似的把“只要我对自己的评价够低,那么无论别人怎么说我都是一种夸奖。”变成“我没有做的很好,但我应该有做的更好的能力。”再是逐渐走向主观的极端,我自己的『愉悦主义』,给自己设立一个偏激的极端的抽象的理想,让这种理想可以概括住所有我想做的事情“为了我的『愉悦』”,可以为了某个人,可以为了某件事,一种怪诞的积极的虚无主义。

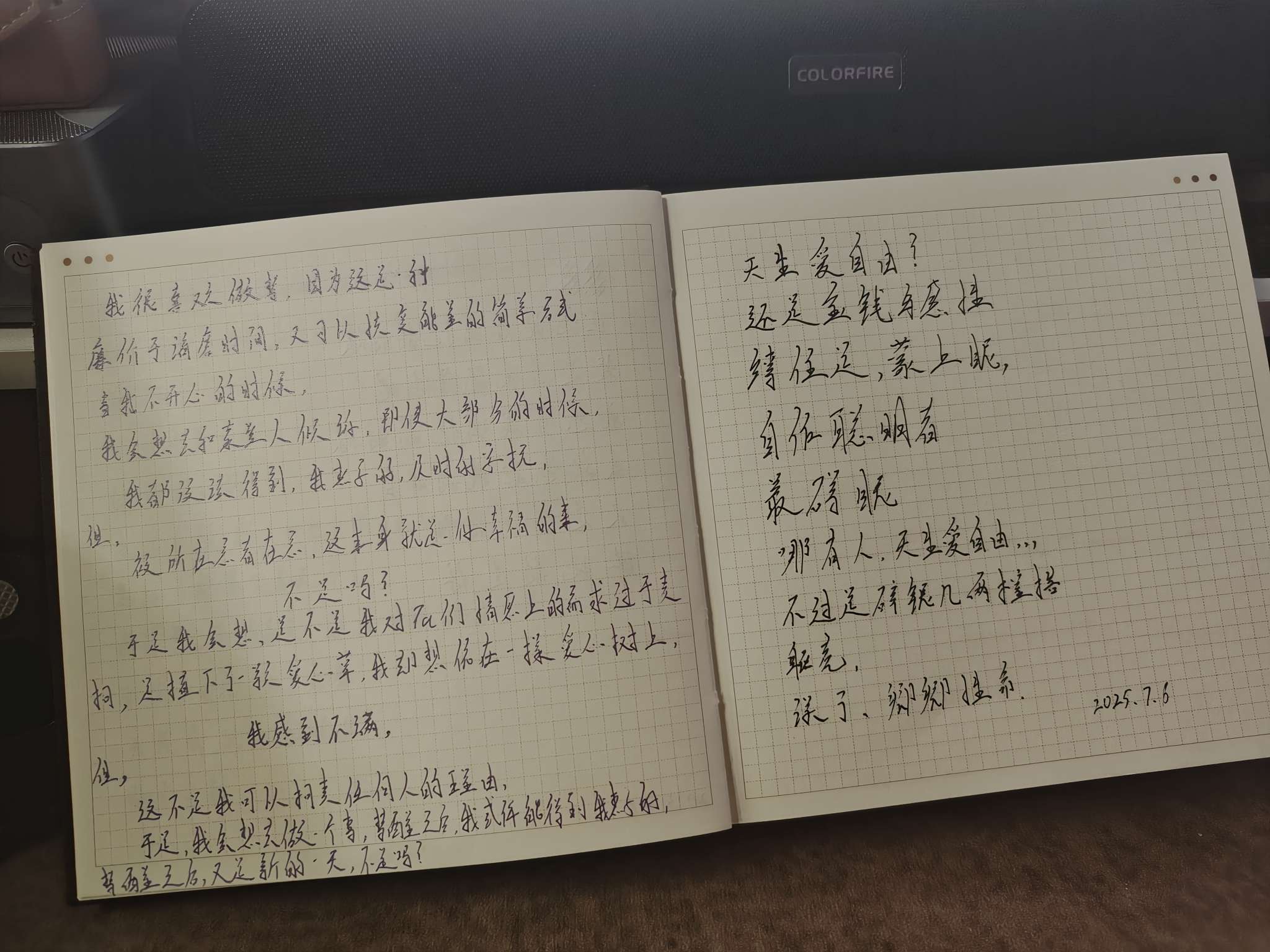

现在更多的可能是单纯的『自我』,“我想做什么就做什么。”某人不喜欢负能量,我就避免自己沉侵在负能量带出的负面情绪陷阱里,至少不要过度表达情绪,但是,我会因某人的沉默,某人说出来的“妄自菲薄”而崩溃,极冷静的崩溃,丧失继续下去的任何欲望,进入到一个低能量的模式里。

我想我一定的进步,是可以通过『低能量』缓解心理的空乏,从将近半年心跳悸动的猛烈与颤抖的死寂,到现在,只需要做几个梦,就可以当做没事人一样,回到日常中去。

其实现在来说,我好像还是和高一的时候一样,虽然高中毕业了有几年,也记不清当时的每天是怎样的心情,但那种需要借助在意者在意恢复能力的心思依旧存在,只是我更自爱,能至少保持一个低能量的模式来自我疗愈,没有人不希望被爱,只是关于被拯救的必要性,变得愈发的低迷。

今天晚上跑步的时候想,我为什么不记得什么痛苦难受的感觉了,会想是不是自我保护机制遗忘掉了痛苦的回忆,还是自己已经对某种孤独自负下自卑的痛苦习以为常,不以为意,但这些好像也不重要,我希望我快乐,而我没感觉到难过,那这就是好的。

不过在低能量的时候,我感觉到我自己其实不喜欢或者说很讨厌这样低能量的状态,会丧失感知能力似的,不定时的看一眼手机时间,才知道又过了几个小时,才知道自己的疲倦饿意,满脑子的乱绪,却不会作一点表述,堆在脑海角落的垃圾桶似的。

发现自己低能量的状态几乎是周期性的,可能是因为现状并未更改,所以中期性的把负能量积攒起来,等一个触发的契机,再自己慢慢的恢复。

当然,还是会期望于另一我一般理想的陪伴者,那样恢复能量的方式会快很多。

会在日记本上这么写“或许在梦醒之后,我可以得到我想要的,梦醒之后,又是新的一天,不是吗?”

京公网安备11010502054727号

京公网安备11010502054727号